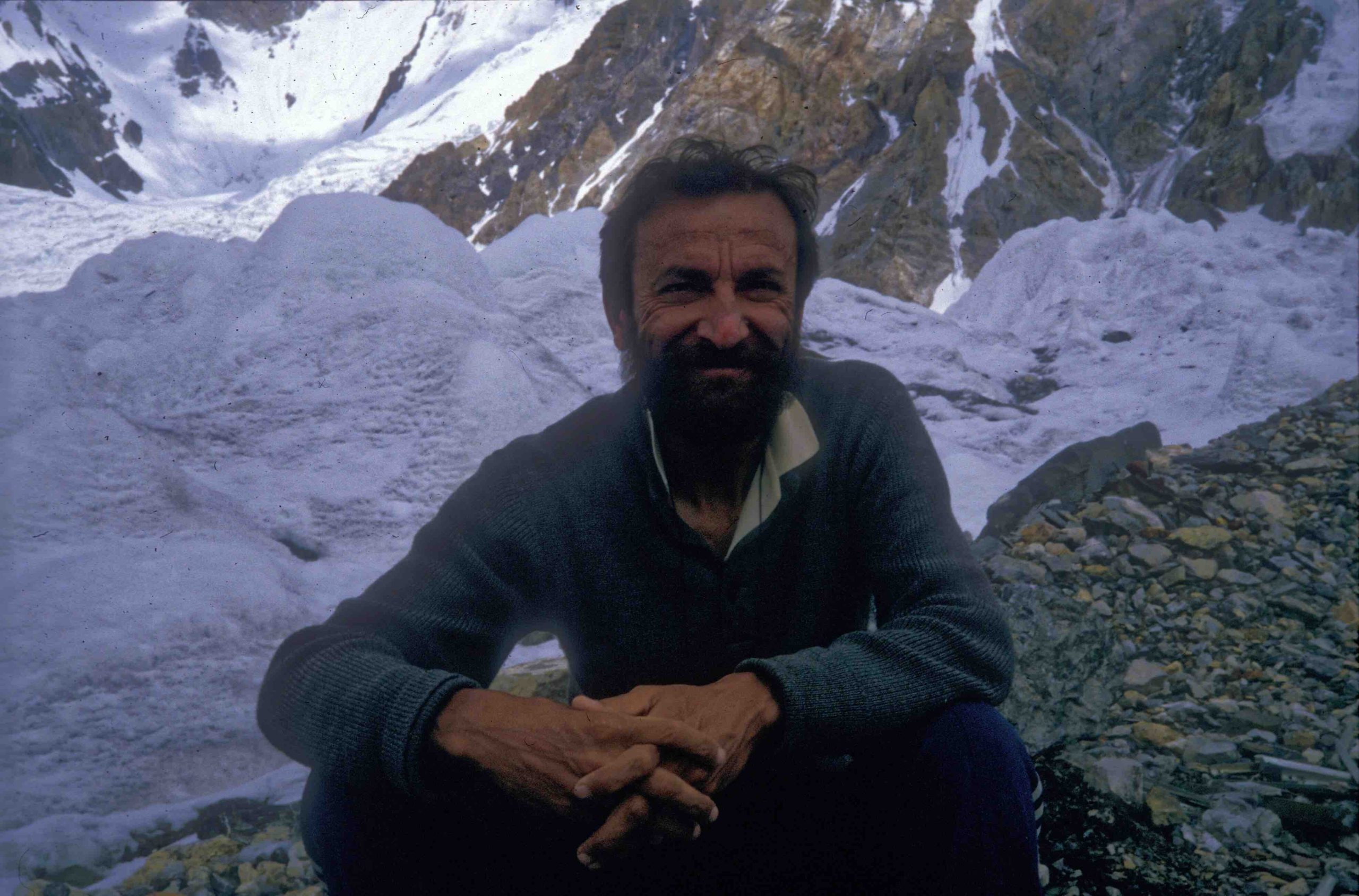

A l’époque (1986) Heniu Dyduch avait créé la marque ADG (Atelier de la Glisse) où, avec Michel Werli, il fabriquait les ancêtres de nos parapentes. En ces temps d’ennui confinatoire, ce magnifique récit de son voyage au Pakistan, devrait en distraire plus d’un ! Heniu fut longtemps le patron d’ITV avant de prendre sa retraite en 2016. Il reste aujourd’hui impliqué dans le laboratoire de tests Aérotests.

Expédition Himalaya du Pakistan, 1986

Gasherbrum I, 8064 mètres.

1986 : Année riche et rude. J’ai créé à Strasbourg il y a quelques années en 1983, une petite entreprise, l’ «Atelier de la glisse ». Essentiellement tournée vers la voilerie, conception de voiles de planches à voile, de parapente, soustraitance de voilure de delta-plane, atelier de réparation, nous fabriquons également des planches à voiles et des snow-boards customisés. Petite boîte de cinq personnes au départ, qui ne me permet pas encore de me payer correctement. Je dois comme chaque année en hiver, me renflouer en bossant sur des périodes courtes à l’ESF de La Plagne Bellecôte, où j’enseigne le ski.

J’aime la montagne. Et quand l’opportunité de partir en expé se présente à moi, je n’ai pas une seconde d’hésitation. Jean-Noël Reinhardt, ami et patron du Coq Sportif accepte de me sponsoriser, ainsi que Go-Sport et Total.

Antoine Barthélémy, lui aussi passionné de montagne, est le compagnon de Christine Janin, première femme française à avoir gravi un 8000 m en 1981, le Gasherbrum II, puis plus tard l’Everest en 1990. Jeconnais Antoine et Yves, son frère, depuis l’enfance, nos parents étaient basés à Trèves en Allemagne dans les années 60, et j’ai rencontré Christine sur le « Bel Espoir », le bateau du père Jaouen sur lequel Antoine faisait son service militaire. Antoine et moi sommes toujours restés en contact, malgré les déménagements successifs de nos familles. Ils sont quelques potes montagnards à avoir fait leurs études ensemble, ou se sont rencontrés en montagne, à imaginer faire un beau sommet dans l’Himalaya. Certains ont déjà conquis un sommet de plus de 8000 mètres.

Alain Cokkinos est le chef d’orchestre de cette expédition composée de huit grimpeurs, Antoine et Yves Barthélémy, Pierre Onatzky dit « Pipo », Etienne Robein, tous les cinq ingénieurs, Reinmar Joswig, allemand, prof de littérature et d’éducation physique, Christine Janin, médecin, et moi-même.

C’est un beau projet qui nous unit : gravir, 50 ans après la première tentative française en 1936 de l’Hidden Peak (ou Gasherbrum I), onzième sommet du monde haut de 8068 mètres, et situé dans le superbe massif du Karakorum au Pakistan. Il n’y a aucun enjeu commercial à la clé, uniquement la joie de découvrir et partager entre copains des moments que nous espérons privilégiés dans un cadre qui correspond à nos désirs profonds, avec un but

ambitieux cependant, atteindre le sommet de cette belle montagne en cordée alpine, sans oxygène et sans cordes fixes.

Les motivations des uns et des autres pour la plupart se rejoignent : partager avant tout une belle aventure, en nourrissant l’espoir de réussir là où cette première tentative française a échoué, ce qui serait la cerise sur la gâteau. Je suis le moins expérimenté d’entre tous, et je ne ressens pas trop de pression :

j’avais besoin de prendre une autre respiration, ma petite entreprise me bouffant littéralement.

Personnellement, j’ai besoin de couper avec un quotidien certes passionnant mais difficile de patron d’une petite boîte. Créé sans fonds propres, l’Atelier de la Glisse se développe rapidement, surtout avec la naissance du parapente, mais a un besoin constant de trésorerie. La gestion au quotidien des emmerdements est devenue une sourde habitude de stress, que je gère comme je peux. Je suis au four et au moulin, et dois faire face aux mille problèmes que connaît tout dirigeant d’entreprise. De plus je découvre la solitude d’un jeune père séparé de sa compagne, et c’est un manque incommensurable qui parfois me submerge : le quotidien simple et équilibré d’une famille unie. Mais bon, c’est comme ça, il n’y a aucun jugement à porter sur cette situation, la vie n’est pas un parcours linéaire et quand on passe ces caps difficiles, il en résulte toujours un enrichissement personnel et qui ouvre à de nouveaux espaces.

Nous partons le 28 juin, pour une durée d’un peu plus de deux mois.

Nous survolons le Pakistan de nuit. C’est la mousson, et les orages sont violents ! Un feu d’artifice se déclenche au-dessous de nous. De nombreux éclairs illuminent la campagne puis Rawalpindi, la capitale historique. C’est magique, envoûtant.

Quelques jours sont nécessaires à Islamabad pour obtenir les autorisations indispensables pour se rendre dans le Cachemire pakistanais, ainsi que le permis de gravir l’Hidden Peak. Un officier de liaison doit nous accompagner. Le nôtre est un gros nounours patibulaire, pas du tout habitué à marcher en

haute montagne. En attendant que les papiers soient prêts, nous nous rendons à Rawalpindi, la ville où nous prévoyons de faire le plein d’ustensiles et de nourriture pour les deux mois à venir.

Là, nous apprenons la mort de Maurice Barrard et de sa femme Liliane, au K2.

C’est un choc. Nous les avions rencontrés peu de temps auparavant à Chamonix, lors d’une réunion himalayiste organisée par la FFM.

Cette fin tragique m’interpelle. Il est des signes porteurs de sens. Certains sont des petits clins d’œil du quotidien qui devraient questionner – si on est à l’écoute – d’autres sont des gros coup de pied au cul, qui eux méritent qu’on prenne l’avertissement au sérieux. Encore faut-il les appréhender, voire les accepter.

En arrivant à Rawalpindi, Maurice Barrard «oublie » sa sacoche dans un taxi. Documents, passeport, ainsi que la totalité de l’argent couvrant l’expé sont définitivement perdus ! Sur place, il se bat comme un diable pour refaire toute la paperasse et trouver de nouveaux fonds pour repartir.

Cette détermination farouche n’y change rien. Le K2 sera le linceul du couple, épuisé après avoir atteint le sommet dans des conditions éprouvantes.

Islamabad et Rawalpindi, villes distantes de 14 km, sont assez différentes l’une de l’autre. Relativement récente, Islamabad est la capitale administrative, tandis que Rawalpindi, multiséculaire, est un vaste bric-à-brac de bazars où l’on trouve de tout, où se croisent les carrioles, les chameaux, les vélos et motos surchargées. La pauvreté y est criante. La ville a dû être magnifique au temps de la présence anglaise au 19ème siècle, les superbes maisons

coloniales maintenant délabrées et la vieille gare victorienne datant de 1881 en sont des vestiges désolés mais dignement intégrés dans cet incroyable capharnaüm d’échoppes en tout genre, de marchés couverts, de vendeurs de charbon, de charpentiers, de couturiers à façon travaillant dans la rue avec leur machine à pédale, de vendeurs de jus de canne à sucre fait sur place avec un broyeur artisanal qui fonctionne manuellement, et tant d’autres artisans.

Curieux de la chose, nous nous essayons Antoine et moi, à la dégustation du bétel. En pleine rue, un marchand confectionne dans sa petite structure roulante, des feuilles de bétel mélangées à une sorte de pâte rouge, servie dans une feuille de bananier. Le goût est amer, mais on sent qu’on pourrait y prendre plaisir. Au bout d’un long machouilli, les gencives deviennent presque insensibles, et la couleur des dents rougeâtres nous fait marrer. Il paraît que c’est un bon excitant qui calme la faim et déploie la suractivité. Possible. Mais l’expérience est trop brève.

Curieux de la chose, nous nous essayons Antoine et moi, à la dégustation du bétel. En pleine rue, un marchand confectionne dans sa petite structure roulante, des feuilles de bétel mélangées à une sorte de pâte rouge, servie dans une feuille de bananier. Le goût est amer, mais on sent qu’on pourrait y prendre plaisir. Au bout d’un long machouilli, les gencives deviennent presque insensibles, et la couleur des dents rougeâtres nous fait marrer. Il paraît que c’est un bon excitant qui calme la faim et déploie la suractivité. Possible. Mais l’expérience est trop brève.

La misère que l’on côtoie dans la rue est parfois d’une violence insupportable.

Un homme mendie en tirant dans une carriole en bois, au ras du bitume, sa vieille mère mourante. Un garçon d’une douzaine d’années fait la manche. Il est épouvantablement tordu vers la gauche et un rictus affreux dévoile sa dentition, il lui est impossible de fermer la bouche. La peau du bas de son visage est reliée à la peau de son épaule, mettant les tissus en tension extrême, des gouttelettes de sang transpirent à travers la peau. Cet adolescent a dû être ébouillanté dans sa petite enfance, et garder en

permanence la tête collée vers l’épaule, position qui devait être la moins douloureuse et grandir ainsi, la peau du visage se collant à la peau de l’épaule.

Vision d’horreur d’autant plus insoutenable que nous en sommes les spectateurs impuissants. C’était en 1986, je pense que cela n’existe plus aujourd’hui.

Début juillet, papiers, provisions, matos, tout est prêt. Départ pour Skardu, capitale du Baltistan, situé dans le haut Indus, au nord du Pakistan et distante de 655 km. Alain a eu la bonne idée de louer un bus rien que pour nous. Vu les tarifs négociés, ç’aurait été dommage de s’en priver, d’autant que le matos et la bouffe prennent beaucoup de place.

Nous sommes treize dans le bus : les huit grimpeurs, plus la femme de Reinmar qui nous a rejoint pour faire un bout de route ensemble. Elle va visiter la belle vallée de la Swat, vallée ornée de statues géantes de Bouddha et d’anciens monastères bouddhistes, plus que millénaires. Cette région a connu son âge d’or entre le premier et le troisième siècle après Jésus-Christ, lorsque les traditions bouddhistes ancestrales ont donné à cette époque naissance au bouddhisme Mahayana.

Qui aurait dit qu’entre 2007 et 2009, les talibans détruiraient une partie de ce patrimoine culturel et spirituel… L’officier de liaison, imposé à toute expédition, « Gros Lolo », n’est pas très apprécié par le groupe. Il s’installe pour dormir, la tête sur les cuisses d’un homme à tout faire engagé par les deux chauffeurs de bus, « Moussabeck », pauvre hère maigrichon qui n’ose rien dire et qui supporte… Nous avons tous un élan de sympathie naturelle pour ce petit bonhomme que nous choyons comme nous le pouvons, et qui s’en trouve affreusement gêné. On a l’impression qu’il voudrait disparaître sous le siège et se fondre dans la ferraille.

Nous remontons la « Karakorum Highway » l’une des anciennes routes de la soie. Il nous faut deux jours et deux nuits pour atteindre Skardu. La route est sinueuse et peu entretenue, le bus ne roule pas vite, surtout quand ça monte. Il est d’ailleurs très facile de sortir du bus et d’aller s’accrocher sur l’échelle arrière pour faire un petit pipi, puis remonter dans le bus en marche. Rigolo. Le voyage est long, mais intéressant. Vu la vitesse, nous avons tout le loisir de regarder le paysage et surtout l’activité dans les villages que nous traversons. En dehors des gros camions bariolés et incroyablement chargés, quelques vieux autobus, des jeeps militaires, peu de choses ont changé depuis la nuit des temps, dans ces contrées reculées. Nous nous enfonçons dans les profondeurs du pays, et nous remontons dans le temps.

Arrêts bouffe-gargottes, achat de chapatis directement au boulanger en bord de route. Assis sur ses talons, il jette dans le four creusé à même le sol, la pâte arrondie qu’il colle contre la paroi et qu’il laisse quelques minutes avant de la retirer avec une pale en bois. La chaleur au bord du four est intense, et seul un chiffon protège son avant-bras des brûlures du feu.

Ce voyage est pour moi planant, et quand la nuit s’installe, je place délicatement sur mes oreilles mon walkman et ouvre les vannes aux grandes symphonies de Borodine, de Rimski-Korsakov, de Moussorgski qui captivent mes neurones, délient mon imagination, bousculent ma sensibilité et me projettent dans un monde où la poésie musicale ne laisse place à aucune autre réalité tangible. Je me sens terriblement slave dans ces moments précieux. L’ambiance dans le bus est chaleureuse. Entre les longues siestes forcées, nous discutons ensemble ou par petits groupes, et nous avons de l’espace pour nous allonger sur les banquettes. Le bus est quand même assez tape-cul, et la deuxième nuit, nous la passons à un col à plus de 4000 mètres sous les étoiles, dehors sur des lits tressés. Idée qui s’est avérée excellente, le lendemain matin nous étions bouffis de piqûres de puces qui ont trouvé nos duvets chauds et confortables. Heureusement avec l’altitude, tout ce petit monde disparaîtra, nous laissant orphelins de tant de douleurs délicates.

Nous longeons l’Indus, la route devient mauvaise par endroit, se fait plus étroite, creusée parfois à même la falaise, longeant des précipices vertigineux. Pourvu qu’on ne se trouve pas face à un autre véhicule, il n’y a pas de place pour se croiser. Un arrêt forcé dû à la surchauffe du moteur nous incite à nous dégourdir les jambes. En pleine nature, au bord de la route poussent des plants géants de cannabis de plus de deux mètres, l’odeur est saisissante ! J’imagine facilement les amateurs de gros pétards, le shilom en folie, s’estourbir de fumée à s’en faire péter la cervelle…

Skardu est une petite ville sans grand intérêt, perchée à 2200 mètres d’altitude, surmontée par un vieuxchâteau en ruine qui domine la vallée. Comment pouvait-on vivre dans ces endroits paumés, surtout en hiver où il n’est pas rare de voir la neige s’accumuler sur presque deux mètres de hauteur! Si le paysage est accrocheur aux beaux jours, grandes rivières, hautes montagnes, vallées relativement verdoyantes près de l’eau, l’hiver doit être assez sinistre.

Nous ne restons que deux jours, et partons en Jeep, brinquebalés sur une piste caillouteuse et difficile jusqu’à Dassu, dernier petit patelin avant le début de la grande marche.

48 heures de pause à Dassu, le temps de trouver une cinquantaine de porteurs qui nous accompagneront jusqu’au camp de base, sur la moraine centrale à 5100 mètres d’altitude. Dassu est un tout petit village paumé au fin fond de l’Himalaya, et la vitesse de propagation des nouvelles est toujours un mystère : chaque expé qui part dans le massif du Karakorum récupère ici plusieurs dizaines de porteurs. La plupart sont des paysans locaux, d’autres viennent des vallées avoisinantes, et toutes les expéditions arrivent à

remplir leur quota de porteurs dans un laps de temps très bref, et tout ça sans téléphone ! Alain semble à l’aise dans la gestion de l’organisation générale. Il trouve un jeune sirdar, (chef desporteurs), lui-même fils de chef de village, qui a incontestablement du charisme et sait dénouer les conflits entre porteurs. Un cook « Fida » est aussi recruté, il a déjà été le cuisinier pour d’autres

expéditions. Profondément gentil. Le sirdar négocie les tarifs des porteurs, et c’est lui qui s’occupe du recrutement.

Alain est généreux avec les porteurs, et considère avec raison que leur quotidien n’est pas toujours facile et que cette période d’activité qui alimente leurs familles ne dure que deux mois. Ils sont correctement rétribués, et cela nous évite une grève de porteurs, ainsi qu’il est arrivé à une équipe de grimpeurs espagnole avec laquelle nous cheminons en parallèle.

Négocier au plus bas dans un contexte aussi particulier n’est pas la meilleure chose à faire ; les conséquences peuvent être très lourdes. Peu à peu, nous voyons se former un groupe peu homogène de jeunes et d’hommes dans la force de l’âge, aux visages burinés, mal vêtus, mal chaussés, certains sont même pieds nus.

D’autres expés sont passées avant nous, et nous n’avons pas trop le choix des hommes, les plus robustes étant déjà engagés.

Toute expé doit fournir en chaussures chaque porteur. Les chaussures sont des sortes de rangers en caoutchouc que tous les porteurs n’utilisent pas, certains gardent pour un temps leurs sandalettes.

Christine a obtenu d’un sponsor des lunettes pour tous les porteurs, et ceux-ci arborent avec hauteur un air de diplomate, leurs belles lunettes estampillées d’un petit autocollant de la marque en plein milieu du verre et impossible à leur faire enlever, le prestige de l’autocollant étant plus important qu’une bonne

vue. Elle a également convaincu la marque « Opinel » d’offrir à chaque porteur un couteau. Ces petits plus sont essentiels dans ces coins reculés, où chaque objet à une valeur utile.

Ces cadeaux sont particulièrement appréciés et ont certainement contribué à une bonne cohésion de l’ensemble de l’expédition.

Et c’est parti, pour 12 jours de marche, plus de 100 km à parcourir jusqu’au camp de base. 6 jours pour atteindre le glacier du Baltoro sur des sentiers à travers des paysages variés, 6 jours de cheminement sur la moraine centrale du glacier. Une cinquantaine de porteurs en file indienne, muni d’un long bâton de marche, chacun porte 25 kg de charge, tonneaux en plastique, malles, réchauds à essence, tentes, maintenus par des cordes et solidement arrimés au corps par des noeuds complexes. Ce ne sont pas des portages confortables, ils portent le double de poids de nos propres sacs à dos.

On vante les mérites et les exploits des alpinistes sur ces hauts sommets himalayens, mais si ces porteurs étaient formés aux techniques alpines avec le matériel adéquat, pas mal d’entre eux seraient tout aussi capables d’atteindre le sommet. Habitués à vivre en altitude dans des conditions difficiles, ils ont une résistance à toute épreuve.

Leur façon de progresser est particulière. Ce sont les jeunes qui sont devant et impriment le rythme : on marche une dizaine de minutes, on s’arrête et se repose deux ou trois minutes, la charge en appui sur un rocher ou sur le bâton de marche, puis on repart. Et cela pendant les douze jours que dure la marche

d’approche.

Il y a en permanence des choses à découvrir de ces paysans-montagnards d’un abord facile et dont nous partageons le quotidien physiquement éprouvant, les risques inhérents à ce long parcours parfois

dangereux, les pauses appréciées avec le sourire, l’organisation disciplinée du soir, le partage de la nourriture faite par le sirdar et le paiement de ceux qui nous quittent. Car il en est ainsi : cinquante porteurs acheminent au camp de base le matériel et la nourriture des huit grimpeurs, pour un séjour sur

place de plusieurs semaines. Mais plus on se rapproche du but, moins nous avons besoin de porteurs car le poids en nourriture diminue d’autant. Aussi, chaque jour, quelques porteurs sont payés et retournent

chez eux.

Nous croisons sur le chemin plusieurs expé de retour de l’un de ces sommets mythiques de plus de 8000 mètres, certaines sont décimées. Nous échangeons avec les survivants que nous rencontrons, et à leur

écoute nous avons l’impression d’un vécu difficile et d’une conscience oblitérée. Ils sont comme détachés de la période dramatique qu’ils ont traversée. Je croise un grand Coréen coiffé d’un large couvre-chef, il

chemine seul sur le retour, les quelques porteurs qui l’accompagnent le devancent de plusieurs heures. D’un abord souriant, il m’explique le drame vécu par plusieurs alpinistes de son expédition au K2.

Nous rencontrons également Michel Parmentier, grimpeur et journaliste, rescapé du K2. Avec la polonaise Wanda Rutkiewisz, ils ont réussi in extremis la descente après avoir atteint le sommet. La lucidité avec laquelle il analyse la mort des Barrard est frappante et pose pourtant question : lui même périra en 1992 sur les pentes de l’Everest, près du but et obnubilé par le sommet, alors qu’épuisé il aurait encore pu faire le choix de redescendre, briffé du camp de base par Benoit Chamoux, son chef d’expé. Quelques jours plus tard, c’est avec une jeune Américaine que la conversation tourne à l’étrange. Nous

discutons en partageant quelques fruits secs, au bord du chemin. Elle aussi est une rescapée de son groupe où deux grimpeurs ont péri. Cette alpiniste et journaliste raconte avec une apparente désinvolture la façon dont ses amis ont été emportés, soit par l’épuisement, soit par une avalanche. Dans

la foulée de cette conversation dont on imagine le trouble qui en découle, elle me demande si la France est un beau pays et si je connais des bons plans pour loger à Millau. Elle a lu un reportage sur la ville et souhaite la visiter avant de rentrer aux USA. Elle dessine des clichés touristiques complètement hors de

propos et incongrus dans une telle situation, qui me laissent douter de son bon état mental. Et pourtant c’est une même expérience que nous allons traverser plus tard, en affrontant la mort en direct. Peut-être l’instinct de survie pousse-t-il à décaler la conscience et préserver ainsi un équilibre nécessaire pour

simplement continuer à vivre.

Nous pénétrons chaque jour un peu plus dans un territoire hors du temps.

On part de la civilisation dont on s’éloigne peu à peu, pour cheminer dans un mixte végétal/minéral et terminer dans le minéral absolu. Et cela pendant plusieurs semaines. Si l’austérité de la nature est tangible, la beauté des lieux et le silence qui s’en dégagent sont émotionnellement puissants. Le panorama est somptueux, et le sentiment d’accéder à une nature robuste et immuable se fait l’écho d’une perception d’un autre monde subtil et sensible qui existe et qui respire. On imagine sans peine la profonde joie mystique d’un ermite qui du haut de son petit refuge contemple sous le ciel étoilé, le vaste

théâtre qui l’entoure.

Nous longeons le Braldo, rivière puissante dont on entend en permanence les roulements sourds des lourdes pierres déplacées par le courant, traversons des petits villages où l’homme a réussi à apprivoiser la nature pour s’en faire une alliée. Des petits ruisseaux détournés bordent les villages et entretiennent différentes formes de culture, uniques moyens de subsistance pour ces villages isolés de tout, dont certains habitants n’ont jamais vu la moindre autre bourgade.

Au bout du village, par-dessus le ruisseau, un abri protège une meule entraînée par l’eau qui coule à profusion. Le meunier est un jeune homme trisomique, précis dans ses gestes répétitifs, qui connaît parfaitement son boulot. Il a sa place dans cet espace rural, une vraie responsabilité que lui confère ce poste et qui fait de lui un homme utile pour le village. Nous croisons des femmes lourdement chargées de bois, plusieurs ont un goitre. Le manque d’iode provoque des dysfonctionnements de la thyroïde, et il semble que ce soit un mal récurrent dans ces montagnes. Quand les sentiers sont faciles, il nous arrive de marcher très espacés les uns des autres, sans que la progression du groupe n’en soit entravée.

Les premiers qui arrivent à l’étape sont le cook et les porteurs de nourriture. L’approche vers le camp de base devient chaque jour un peu plus rude, mais le corps entraîné s’adapte vite au changement de rythme et s’acclimate à l’altitude. D’un paysage relativement verdoyant, nous progressons vers une terre âpre et minérale. Et d’apercevoir au loin sur un tout petit plateau arrondi, au milieu de cette masse de montagnes abruptes dont les sommets avoisinants dépassent largement les 5000 mètres, un petit village dans un écrin de verdure, avec des peupliers fins et droits, des cyprès centenaires, des cultures d’orge, de blé, nous laisse sans voix. Un îlot de vie par-delà l’austérité du lieu.

Accueillis par le chef du village qui nous offre un thé et des oeufs durs, nous sommes surpris et amusés par l’école en plein air. Simplement posées en plein milieu du village, quelques tables d’écoliers en bois,

soigneusement mises les unes à côté des autres, et un tableau noir. C’est le mois de juillet, époque de vacances scolaires, et l’instituteur est parti temporairement à la ville.

Le bouche à oreille fonctionne toujours aussi vite. Christine est toujours sollicitée comme médecin. Et parfois les gens marchent plusieurs heures pour avoir des soins, tel ce grand-père dont la petite fille est gravement blessée à la main, infectée, très enflée. Sous le regard imperturbable du grand-père, Christine, nettoie la plaie, enlève les chairs mortes, désinfecte, et fait un pansement. La petite, qui visiblement souffre, essaie de retenir des petits gémissements, elle est courageuse et émouvante. Quelques explications sommaires pour la prise d’antibiotique, et le grand-père s’en retourne avec la petite fille dans son village distant de plusieurs heures de marche. Les porteurs viennent quotidiennement demander des pilules pour des maux réels ou imaginaires, mais Christine a l’expérience de précédentes expéditions et distribue des petites pastilles placébo dont l’effet semble quasi immédiat à ces hommes à qui une attention particulière est accordée. Tout le monde est content, la vie continue.

Les premiers soirs, la chaleur est omniprésente et nous dormons à la belle étoile. La nuit tombe tôt à ces latitudes, et à 18h nous sommes couchés, à bouquiner à la frontale, ou écouter de la musique. J’attends avec impatience ces moments de détente, je suis littéralement envoûté par un bouquin de Eiji Yoshikawa, « La Pierre et le sabre »et « La parfaite lumière » fabuleux roman qui relate la vie de Myamoto Muzashi, célèbre samouraï japonais. Ces moments de lecture et d’écoute de musique sont indispensables dans ce genre d’expédition, ils permettent à chacun de rentrer pour un temps dans sa bulle intime, de se remettre au diapason du soi intérieur. Je repasse en boucle la cassette de « Dire Straits « « Brothers in arms » qui résonne magnifiquement dans la profondeur obscure des cimes qui nous entourent. Il fait encore nuit lorsque dans le petit hameau d’Askole la voix du muezzin qui appelle à la prière nous réveille. J’aime profondément cet instant de communion spirituelle où l’humilité de l’homme s’accorde à ce qui le dépasse et l’unit au Temple de la Nature. Plus nous avançons, plus le froid se fait sentir. Après Payu, dernier village rencontré, nous remontons vers des sources d’eau chaudes qui forment de grandes vasques dans lesquels nous nous plongeons avec délice. Cela fait des jours que nous marchons, et cette occasion de se détendre est exceptionnelle. Deux petites gerboises cachées derrière les rochers s’approchent tout près de notre vasque. Assises sur leurs longues pattes arrière, les pattes avant relevées à hauteur de leur moustache, elles nous fixent effrontément. Nous comprenons qu’elles sont ici chez elles. C’est un spectacle charmant, et bien évidemment nous les remercions de leur hospitalité.

L’entente du groupe est cordiale. Nous marchons parfois ensemble, parfois seuls, attentifs cependant aux uns et aux autres.

J’apprécie toujours ces petites attentions courtoises et bienveillantes qui donnent un socle au groupe : quand on ouvre sa gourde pour boire, toujours proposer à l’autre avant de se servir.

Un jour, après une longue marche, nous nous apercevons que nous n’avons presque plus d’eau. Le Braldo coule 200 mètres plus bas, il faut compter une quarantaine de minutes et d’efforts pour descendre puis

remonter afin de recharger les gourdes. Nous sommes tous cuits. Je garde en mémoire le geste généreux et spontané d’Antoine : « Donnez-moi vos gourdes, je vais chercher de l’eau ».

Les conditions favorables de cette longue marche n’effacent pas les dangers réels que nous rencontrons parfois.

Nous arrivons devant un gué sous une cascade. Comme l’eau coule à peine le matin – à ces heures-là, la rivière en amont est encore gelée – c’est a priori le bon moment pour franchir le gué. Le problème, c’est que la cascade crache en permanence des pierres de différentes grosseurs avec une force saisissante.

Il y a quand même une cinquantaine de personnes à devoir passer sous ses fourches caudines, et franchement en regardant les porteurs qui se jettent l’un derrière l’autre dans l’antre du diable au petit bonheur la chance en espérant traverser sans se faire toucher, je n’en mène pas large. Je suis l’un des derniers à passer ; juste devant moi un porteur se prend un gros caillou sur sa charge qui le fait pivoter sur lui-même et tomber dans le gué. Nous sommes trois à nous précipiter pour le relever et je suis encore aujourd’hui sidéré qu’il n’y ait pas eu de victimes dans ce passage à la roulette russe.

Nous traversons plusieurs fois le Braldo. L’eau est glaciale, le courant est fort, les galets invisibles sous les pieds tordent les chevilles et déstabilisent l’équilibre, personne n’est vraiment à l’aise. Je remarque un jeune porteur apeuré, nous traversons ensemble la rivière en nous tenant par le bras, avec un soupir de soulagement à la fin de cet épisode délicat.

Une expérience plus originale, la traversée de la rivière dans une caisse soutenue par un câble, tractée à mains d’hommes. Mieux vaut que la caisse et le câble tiennent, quelques mètres au-dessous la rivière est en furie.

Des passages délicats en dévers sur la roche le long du tumultueux Braldo, une traversée en équilibre sur un tronc d’arbre jeté en travers d’une gorge au fond de laquelle dévale la rivière, un col passé à califourchon pour rejoindre une autre vallée, des pentes très raides sans chemin visible, les pluies ont

laminé la terre, tant d’écueils objectifs qui obligent à une concentration de tous les instants, c’est une bonne école d’observation, et d’écoute de soi.

Nous prenons de l’altitude, la haute montagne devient plus proche et plus présente. On prend le temps d’admirer tout en marchant des heures durant, les magnifiques et mythiques « Tours de Trango » dont les

sommets granitiques culminent à environ 6000 mètres, certains piliers sont considérés comme étant les plus difficiles qui soient à escalader.

Nous arrivons à « Liliwa ». C’est l’une des dernières oasis végétales.

Un havre de paix.

A cette altitude, il n’y a plus de village, et ce minuscule plateau est couvert d’une herbe généreuse ainsi que de grands arbres. Quand nous arrivons, nous découvrons une tente seule, un Pakistanais prépare un repas autour d’un feu. Il y a quelqu’un dans la tente. Un Canadien qui s’est fait de telles frayeurs durant la marche d’approche, il refuse de sortir de la tente depuis maintenant plusieurs jours. Il demande à être rapatrié en hélico. Son équipe l’a laissé là, avec un porteur pour s’occuper de lui. Le seul hélico possible est celui de l’armée pakistanaise. 15 jours d’attente avant qu’on ne lui porte secours, bonjour l’angoisse, cela n’a pas dû être facile pour lui.

Liliwa est l’occasion pour les porteurs de faire un festin avant d’entreprendre la longue marche sur le glacier du Baltoro. Plusieurs chèvres nous ont accompagnés, menées par le sirdar. Elles sont tuées,

dépecées et désossées de façon martiale.

Ces porteurs sont des paysans avant tout, et ils savent étouffer une bête rapidement pour ne pas la faire souffrir inutilement. Le spectacle n’est pas pour autant glorieux, et les chèvres survivantes pour un instant ne semblent pas comprendre ce qu’il se passe. Elles sont libres et restent à brouter près des hommes. Il n’y a aucune véritable violence dans ces gestes archaïques qui se répètent depuis la nuit des temps. La bête est là pour être mangée. Mais tant qu’elle vit, elle reste choyée, voilà pourquoi elle ne s’éloigne pas des hommes.

Ces porteurs-paysans chassent uniquement pour leur consommation occasionnelle, et la chasse est loin d’être une activité facile. Mais comme la nature fait bien les choses, ils prélèvent un ou deux mouflons à

l’approche de la saison froide. Car l’hiver est très rigoureux à ces altitudes. Les mouflons appelés « Marco polos » peuvent vivre l’été à des altitudes avoisinant les 5000 mètres sur des plateaux fertiles, et sont obligés de descendre très bas quand la neige tombe pour trouver de quoi se nourrir. C’est à cette période

qu’ils sont chassés. Et la neige peut parfois recouvrir la totalité d’un hameau, obligeant les villageois à creuser des tranchées pour accéder à chaque maison.

Nous progressons régulièrement. En haut d’un col, les hommes posent leur charge, se regroupent en cercle, font silence.

De simples amoncellements de pierres recouvrent les corps de porteurs dont la vie s’est arrêtée là accidentellement. Une prière funéraire chantée d’une voix forte par tous les hommes, unit le groupe dans une dignité respectueuse. Nous y sommes tout autant sensibles.

Nous débouchons sur le glacier du Baltoro, long de 63 km ! Sa langue terminale est haute de plusieurs mètres, à son pied on se sent si petit.

Le ciel s’assombrit, la lumière chavire vers une obscurité incertaine, la neige se met à tomber et rend ce paysage grandiose, lugubre et décomposé. La noirceur des montagnes s’étale et se fond dans le paysage.

L’âme inquiète subit cette mélancolie passagère, et on se prend à chercher en soi un refuge familier et intime pour s’y installer avec confiance. Une respiration longue et profonde est un bon outil pour apaiser

ces troubles occasionnels.

Le groupe se resserre et marche en file indienne, le rythme est posé, peu de paroles sont échangées. Le froid s’intensifie avec l’altitude. Nous évoluons sur la moraine centrale, l’irrégularité du terrain et les innombrables cailloux tordent les pieds en permanence rendant la progression plus difficile.

Les étapes sont les bienvenues. Les porteurs équipés d’une seule couverture, dorment serrés les uns contre les autres sous de larges toiles imperméables que j’ai fait coudre dans mon atelier. Personne ne se plaint, pourtant, la nuit, le froid est vif.

Heureusement le temps change.

Arrêt à Concordia, confluence entre les glaciers Godwin-Austen et Baltoro, vue panoramique exceptionnelle sur la chaîne du Karakorum. On laisse le K2 et son impressionnante stature sur la gauche à

quelques heures de marche, le Broad Peak se dresse un peu plus loin face à nous, et sur la droite le Chogolisa se révèle sous une lumière superbe au soleil couchant. Encore quelques heures de marche pour rejoindre le camp de base des Gasherbrum 1 et 2. Nous sommes à 5100 mètres d’altitude. Là, sont installées plusieurs expéditions en partance ou en retour de certains de ces sommets mythiques. Dans ce cul-de-sac de bout du monde, proche de l’Afghanistan, à la frontière chinoise, indienne et pakistanaise trônent quatre sommets de plus de 8000 mètres (K2, Broad Peak et les 2 Gasherbrum). Il y a plus de cent sommets de plus de 7000 mètres au Pakistan, et la plupart

d’entre eux se situent dans cette région himalayenne. C’est dans une ambiance de retraite, d’isolement partiel en haute altitude que nous allons désormais vivre durant quelques semaines. Et la conscience que tout peut arriver. Nous sommes immédiatement plongés dans le vif du sujet.

Trois membres d’une expédition espagnole sont en difficulté sur la crête située sous le sommet du Gasherbrum2, vers 7600 mètres d’altitude. Ils ont réussi le sommet et sont en train de redescendre, mais

le jeune chef d’expédition âgé de 21 ans est épuisé. En contact radio permanent avec un membre de l’équipe resté au camp de base, ils projettent de poursuivre leur descente, mais les deux alpinistes qui soutiennent leur ami dont la tête pend sur la poitrine, et qui tient à peine sur ses jambes, sont eux-mêmes très fatigués. Le mauvais temps est annoncé dans les heures qui suivent. Du camp de base, nous suivons à la jumelle leur lente descente. Il apparaît clairement qu’aucun ne survivra s’ils s’obstinent à vouloir absolument soutenir et porter leur ami. En bas, tous suivent l’évolution angoissante de ce drame en direct. Plusieurs grimpeurs d’autres expéditions qui entourent l’espagnol ont une analyse juste et froide de la situation et conseillent aux deux alpinistes de laisser leur chef s’ils veulent sauver leur peau. C’est une très lourde décision à prendre, mais c’est la seule et unique possibilité pour deux d’entre eux de peut-être rester en vie. Il n’y en a pas d’autres. A cette altitude, chaque minute détériore l’organisme un peu plus et ces alpinistes épuisés ne peuvent aider leur ami malgré toute leur

bonne volonté.

Après un long silence, le contact radio reprend. Ils ont installé leur copain dans son sac de couchage et allongé sur la neige dans un ultime adieu, inconscient.

Ils rejoignent le camp de base, sains et saufs, après avoir bivouaqué au milieu de la paroi. Ils sont accueillis avec beaucoup de prévenance, sans pathos, sans démonstration inutile, dans une compréhension mutuelle des évènements vécus. Chacun sait le risque qu’il encourt en décidant de gravir ces hauts sommets, et nul n’est à l’abri d’un accident. Pour les porteurs, c’est la fin du premier acte. Ils peuvent rentrer chez eux après avoir été payés. Une petite fête improvisée a lieu au camp de base sur la moraine centrale, chants et danses, et Christine n’est pas la dernière à exprimer son talent de danseuse, seule femme au milieu de tous ces hommes.

La météo n’est pas géniale, nous restons une semaine à nous reposer et nous acclimater tranquillement. On apprend à se connaître un peu plus. La promiscuité et l’isolement dans la montagne écartent toute

forme de faux-semblant. C’est une bonne équipe de personnalités attachantes, différentes sur certains points mais attentionnées,

et soucieuses de préserver l’harmonie dans le groupe. Quelques amorces de petits conflits d’individualités vite éteints, rien ne troublera vraiment la bonne ambiance dans le groupe. Antoine et moi profitons de ces moments tranquilles pour aller fouiller les poubelles des précédentes expés. Planquées sous la glace qu’il nous faut un peu creuser, nous découvrons quelques vieilles

conserves de maquereau au vin blanc intactes datant de plusieurs années, mais tout à fait convenables à déguster, un vrai délice qui nous change du quotidien « dal-bat », au demeurant fort correct lui aussi. A côté de notre petit campement, viennent s’installer une dizaine de membres de l’armée pakistanaise. Christine retrouve Sher Khan, l’officier de liaison qui avait gravi avec elle le Gasherbrum 2 en 1981. Ils sont restés en contact. Nous avons des petits cadeaux pour ce commandant hors normes, héros dans son pays, il a plusieurs sommets de plus de 8000 mètres à son actif. Sher Khan est issu d’une famille de la noblesse régionale, natif de Gilgit.

De taille moyenne, taillé à la serpe, le regard Sher Khan est un personnage atypique, intéressant et agréable. Il aime le whisky, nous lui en avons

rapporté discrètement quelques bouteilles, et il tire sur le pétard avec un tel raffinement que c’est un plaisir de simplement le regarder rouler son joint et prendre la première et longue bouffée, le menton bien relevé, retenir la fumée quelques instants, puis la recracher longuement. A ses côtés, de jeunes

officiers pilotes de chasse, qui semblent non fumeurs, eux aussi ont atteint avec lui certains sommets de plus de 8000 mètres. Il y a entre eux une véritable complicité, des gens calmes, curieux de connaître nos us et coutumes, mais bien là où ils sont et solides dans ce qu’ils font. Nous passons quelques soirées festives dans leur tente mess, nous régalant de leur bonne humeur, de leur gentillesse et des bons petits plats préparés par leur cuistot.

Peu de succès pour les quelques expé croisées au camp de base. Le mauvais temps omniprésent durant quasiment un mois avant notre venue, a définitivement anéanti l’espoir de beaucoup d’alpinistes d’atteindre ces sommets prestigieux. Les différentes expés présentes en profitent pour se rendre des visites de courtoisie, et ce sont des échanges toujours intéressants qui nourrissent de longues conversations. Dans cet espace pourtant infini, la dimension grégaire de l’homme se réduit à des rencontres occasionnelles. Avec elles, on trompe le temps qui passe, on évite ainsi autant que possible de

se faire des films inutiles : Le mauvais temps va t’il durer ? Combien de jours reste-t-il pour tenter le sommet avant que nous ne soyons obligés de rentrer ?

Sous un temps couvert mais calme, je déploie le parapente fait maison, pour faire quelques ploufs. Le guide d’une expédition allemande présente sur place se montre vivement intéressé par l’engin qu’il découvre. Il deviendra par la suite et pour un temps mon meilleur client et le plus gros revendeur de

parapentes en Allemagne et en Autriche. Grâce à Sher Khan, nous obtenons que notre officier de liaison retourne nous attendre à Skardu. Il a perdu de sa superbe au fil des jours, surtout quand les conditions sont devenues plus difficiles. Un poids en moins à supporter.

Le temps s’améliore franchement, nous partons faire des portages de nourriture aux camps supérieurs. Pour rejoindre le grand plateau situé au camp 1, à 5775 mètres, il nous faut passer par l’icefall, glacier

relativement dangereux à cause des chutes de séracs et des crevasses piégeuses. Piégeuses parce qu’on ne les voit pas. Elles sont recouvertes par un pont de neige, pas solide du tout. Bientôt, Etienne en fait l’amère expérience. Il est encordé entre Yves et Pipo. Yves passe sans encombre. C’est le tour d’Etienne, et pouf, le pont s’effondre. Yves et Pipo bloquent sa chute. Pendu par le harnais, Etienne gigote comme un beau diable et

s’essouffle, Il se débat dans le vide pour retrouver son équilibre. Tout le monde y met du sien, et Etienne retrouve la terre ferme et sa respiration, ouf !

franc, vif d’esprit, un charisme certain, physiquement affûté, il encadre un groupe de jeunes officiers conduits par un colonel lui aussi victorieux du Broad Peak, quelques années auparavant. Leur objectif cette année

est d’amener le colonel et deux jeunes lieutenants qui l’accompagnent au sommet du Gasherbrum 2.

Ce glacier est impressionnant, il bouge, il se transforme, il vit ! Parfois, du fond de ses entrailles éclate un borborygme rugissant, un grondement animal, lorsque les glaces enfouies dans les profondeurs se déplacent, s’entrechoquent et répercutent l’écho de ces violents glissements qui font se mouvoir des tonnes de matière. On comprend fort bien qu’autrefois les quelques courageux qui réussirent à pénétrer ces lieux habituellement hors de portée d’une personne non équipée, s’enfuirent en entendant le monstre éructer sa colère, certains furent même mangés par celui-ci, on ne les revit jamais. Et le mythe s’installe, et la montagne devient sacrée. On ne dérange pas impunément les dieux dans leur domaine.

Dans certains passages difficiles nous plantons à intervalles réguliers des petits drapeaux pour éviter au retour de se fourvoyer dans ces dédales dangereux.

Quand nous redescendons, deux jours après, les petits drapeaux sont complètements désorganisés, comme plantés là par une main incohérente. La

Quand nous redescendons, deux jours après, les petits drapeaux sont complètements désorganisés, comme plantés là par une main incohérente. La

vitesse de déplacement du glacier et les orientations surprenantes que prennent ces masses monstrueuses sont imprévisibles et déroutantes. Parfois ça monte, parfois ça descend latéralement, parfois ça s’écrase et ça s’entasse étonnament. L’icefall passé, commence une longue montée, pénible.

Un pas, deux pas, trois pas… épuisé. On recommence, un pas, deux pas, trois pas… Mais dès qu’on s’arrête, une impression immédiate de bien-être, et finalement on pense poursuivre facilement sans problème. Puis à nouveau un pas, deux pas, trois pas, un sentiment étrange et confus que le corps se consume de l’intérieur. Curieusement c’est à cette altitude-là que j’aurai eu le plus de mal, les deux fois ou je serai monté au camp 1. En montant plus haut, je n’éprouverai plus cette sensation d’usure. Il est difficile de connaître les limites réelles de l’épuisement quand cette fatigue disparaît spontanément dès que l’effort cesse. Comme la neige est bien tombée les jours précédents, des avalanches inouïes, immenses, se déclenchent un peu partout sur les pentes raides des montagnes. Ça débute avec un grondement sourd qui s’accentue progressivement. Ces avalanches massives qui peuvent s’étaler sur des centaines de mètres et recouvrir d’un nuage blanc tout un fond de vallée, sont spectaculaires. L’énergie colossale qu’elles développent est hallucinante. On a l’impression de voir un monstre dévaler les pentes à une vitesse phénoménale dans un bruit de tonnerre. Il s’en dégage un sentiment paradoxal d’exaltation et de crainte, qui rend la montagne encore plus belle et mystérieuse.

Le camp 1 est situé sur un immense cirque glaciaire dont les parois rocheuses verticales couvertes de neige immaculée, donnent au relief l’illusion de gigantesques et majestueuses orgues. Retour au camp de base pour certains, chacun d’entre nous s’acclimate à l’altitude à son rythme. Nous nous retrouvons un soir, Christine et moi, dans la tente mess des Pakistanais, invité par Sher Khan, avec des membres d’une équipe italienne qui s’apprête à rentrer. Ils sont ici depuis plusieurs semaines et n’ont pas réussi à gravir le Gasherbrum 1, à cause des mauvaises conditions climatiques.

Ambiance détendue, Sher Khan est un hôte d’une grande courtoisie qui met rapidement les gens à l’aise. Le whisky est généreusement proposé ainsi qu’une petite fumette, qui elle, n’a pas grand succès. Des petites mises-en-bouche mijotées par le militaire préposé à la cuisine nous sont offertes, et les cassettes de musique orientale entraînantes finissent par désinhiber les plus récalcitrants. Un militaire pakistanais se met à danser en tapant des mains et tournant sur lui-même, entraînant dans son sillage Christine qui n’en demandait pas moins et pousse les gens à se lever pour danser. Et c’est la boum du siècle au camp de base des Gasherbrums. Les tensions se relâchent, il y a dans ces gestes de danseurs maladroits, hors du rythme pour certains, quelque chose d’enfantin, une convivialité fraternelle des montagnards dans cet instant particulier et touchant. Les frontières n’existent plus.

Dans cet état d’allégresse, un militaire rentre dans la tente et vient chuchoter à l’oreille de Sher Khan. Celui-ci écoute attentivement, se lève, et d’un air grave déclare :« Renato Casaroto s’est tué en tombant dans une crevasse au K2. »

C’est un coup de tonnerre. Moment d’effroi. Les Italiens se regardent pétrifiés et fondent en larmes. Renato Casaroto, l’un des meilleurs alpinistes du moment, est leur ami d’enfance, ils habitent dans la même ville et dans le même quartier. Lui, avait projeté de gravir le K2 en solitaire, eux de tenter dans la même période l’escalade du Gasherbrum 1. Nous sommes le 16 juillet 1986, ils devaient se retrouver à Skardu.

Seuls, ceux qui ont participé à ce genre d’expédition pourront comprendre ce qui suit : un quart d’heure plus tard, après cette tragique annonce, toutes les personnes présentes dans la tente mess chantaient et dansaient à nouveau…

Notre petite équipe se retrouve au complet au camp de base, avant l’assaut final. Une expédition suisse arrivée au camp de base quelques jours plus tôt, profite du beau temps relatif pour tenter l’escalade du Gasherbrum 2. Cette équipe est accompagnée d’un jeune guide, mais celui-ci n’est pas le chef d’expé qui, lui, semble un homme d’expérience d’une quarantaine d’années.

Le groupe de cinq grimpeurs parvient au camp1, où ils restent une journée, et tentent de poursuivre vers le sommet. Vers 7000 mètres d’altitude, pas vraiment acclimatés et le mauvais temps venant, ils décident sagement de redescendre. Le chef d’expé perd un crampon dans la longue face raide menant au col, et demande au jeune guide de poursuivre la descente et de ramener toute l’équipe au camp de base, il redescendra par ses propres moyens, seul le lendemain.

Entre-temps le mauvais temps s’installe, et nous sommes surpris de voir le groupe de retour sans son chef ! Impossible de porter secours au gars qui se trouve bloqué sur la face enneigée, sans tente et sans protection. Le guide est en contact radio avec lui, et le soutient ainsi durant les trois jours que dure le

mauvais temps. Il nous apprend que le grimpeur a perdu son deuxième crampon ! Très mauvaises nouvelles qui ne laissent pas beaucoup d’espoir de voir revenir cet alpiniste sain et sauf. Nous sommes tous lucides sur la situation, et pourtant cela ne nous empêche pas le soir de jouer aux cartes sous la tente, ni de dormir, alors qu’un drame se joue si près de nous.

Ces questions me taraudent toujours : d’où vient cette distance prise face au drame ? d’où vient ce détachement face à la mort ? L’altitude ? Une autre conscience immanente qui nous dépasse ? Si tel est le cas, peut-être nous interroge t’elle dans le tréfonds de nous-même sur le côté éphémère de l’existence, dans cet engagement physique et mental que nous avons délibérément choisi ? Avoir franchi plusieurs obstacles pour arriver jusque-là, être entré progressivement et naturellement dans une autre matrice qui

relativise la vision de ce que l’on perçoit ? Toutes ces interrogations ont certainement une cohérence entre elles.

Au bout de trois jours, le beau temps semble revenir, et le jeune guide part secourir son compagnon d’infortune qui s’en sort fatigué, amaigri mais indemne. Plus tard, en discutant avec les membres de l’expé suisse, eux-mêmes se poseront cette question restée sans réponse : « Mais comment avons-nous pu penser et agir ainsi ? »

Les bonnes conditions météo se confirment, et la décision de monter le plus haut possible est arrêtée. Réveil à minuit, une boisson chaude, quelques biscuits, et toute l’équipe repart à la frontale à l’assaut de l’icefall, vers le camp1. Quelques heures plus tard nous rejoignons l’équipe de Sher Khan. Il est vraiment de mauvais poil. Son colonel peine à la tâche, il souffle comme un damné, tiré, poussé par les jeunes officiers, visiblement il n’ira pas loin. Sher Khan ne porte pas ce colonel dans son cœur, il le trouve bavard et un brin fanfaron. Evidemment, retour du colonel au camp de base avec ses deux jeunes lieutenants, et Sher Khan poursuit avec sa petite bande de trois potes, bien rôdés.

Nous restons un jour au camp 1, puis direction le camp 2. De nouveau un long glacier, puis un icefall avec des séracs qui nous dominent d’un air narquois et dont l’un a l’allure d’un monstre hideux qui nous nargue en bavant de la

glace.

Une montée moins raide nous amène au camp 2, vers 6400 mètres, au pied de la longue face qui mène vers le camp 3 à plus de 7000 mètres.

Je n’avais aucune idée de ce que pouvait être ma forme, j’ai donc décidé en partant le matin tôt, que je redescendrai dans la journée vers le camp 1 pour ne pas gêner la progression du groupe. En fait, ça ne va pas trop mal, et je profite de ce que l’équipe installe le camp, pour monter plus haut, à gauche de l’itinéraire prévu. Il y a là un col qui donne sur le Xinjiang, et l’idée même de voir la Chine de l’autre côté du col me fait rêver. De ce point de vue, j’ai une vision de profil de la face enneigée qui mène vers le sommet. Elle me semble particulièrement raide. Retour vers le camp 2, puis je repars seul vers le camp 1. Descente de l’icefall craignos, le sérac-monstrehideux sous lequel je suis passé s’est cassé la gueule, bien fait pour lui, je traverse à nouveau le long

glacier qui me mènera au camp 1. Deux fois, un pont de neige cède sous mes pas, et c’est mon sac à dos qui me bloque et m’empêche de tomber dans une crevasse sans fond. Et encore une fois, la réaction est curieuse : ce n’est pas l’appréhension qui domine, mais l’énervement face à la situation. Je sais qu’il me faudra une bonne demi-heure pour me sortir de là, et c’est épuisant ! Les jambes qui ballottent dans le vide, à la recherche d’un appui-crampons. En me tortillant comme un vers et en tirant comme une bête sur le piolet dont j’ai planté la tête le plus loin possible en avant, j’arrive à placer une jambe dans une position latérale qui me permet enfin d’accrocher les crampons à la glace. Ouf, et c’est reparti. Aucune peur particulière, pourtant j’aurai pu disparaître corps et âme sans que personne ne sache jamais ce qu’il s’est passé. Le plus surprenant dans l’histoire, c’est qu’il ne me viendrait jamais à l’idée de partir faire le Mont Blanc tout seul, sommet nettement plus facile et nettement moins engagé.

Je regagne le camp 1, et deux heures plus tard c’est Alain qui me rejoint. Gros mal de crâne, il a préféré redescendre.

Dès lors, tout s’enchaîne très vite. Reinmar, Christine et Antoine qui sont les plus motivés et les plus en forme partent le jour même pour le camp 3. Ils ont un jour d’avance sur les autres membres du groupe. Le jour suivant, ils croisent deux Japonais au camp 4 qui viennent de faire le sommet. Eux mêmes arrivent enfin péniblement au sommet vers le milieu de la journée. Avec des phrases hachées par un souffle court, Antoine par radio me décrit ce qu’il voit, je perçois la joie de la réussite par-delà sa fatigue, c’est franchement émouvant. Les trois ne s’attardent pas au sommet, le mauvais temps est annoncé, ils se replient vers les camps intermédiaires. Ils croisent Yves, Etienne et Pipo, qui n’iront pas plus haut que le camp 3, le ciel menaçant les poussera à redescendre rapidement. Ce même jour, Sher Khan et son équipe atteignent eux aussi le sommet du Gasherbrum 2.

Nous sommes le 4 août 1986. Le mauvais temps s’installe, et au K2 c’est un drame qui se joue depuis plusieurs jours. De là où nous sommes, on aperçoit clairement son sommet entouré d’un nuage, c’est la tempête. Le K2 frappe terriblement fort cette année-là, il n’y aura jamais eu autant de morts en un été. **

Je profite du passage des deux Japonais pour rentrer avec eux au camp de base. Nous sommes encordés, je suis au milieu. Nous marchons rapidement. Au dernier moment le Japonais en tête aperçoit une crevasse, il a juste le temps de crier avant de sauter par-dessus, tirant sur la corde qui m’oblige à sauter également, entraînant par voie de conséquence l’autre Japonais à sauter aussi, sauf que je bute sur le premier Japonais qui, les bras écartés vers l’arrière, tente de me retenir, il fait face à une autre crevasse.

Le Japonais de derrière me pousse pour ne pas tomber en arrière dans la première crevasse. Nous nous étalons en vrac les uns sur les autres entre les deux crevasses dans une crise de fou-rire qui va bien durer cinq minutes.

Retour au camp de base. Fida, le cook m’accueille avec beaucoup d’attention et de gentillesse. Vraiment un gars sympa. Le jour d’après à la radio, Antoine et Christine m’annoncent qu’ils s’apprêtent à redescendre du camp 1 vers le camp de base. Je remplis une thermos de thé et remonte l’Icefall à leur

rencontre. Le visage de Christine a gonflé de façon surprenante, elle a fait un oedème, mais ça ne l’impressionne pas du tout. Quelques jours plus tard il n’y paraîtra plus. Le reste de l’équipe nous rejoint deux jours plus tard, sous un ciel toujours couvert. Nous restons pour un temps au camp de base sous de mauvaises conditions en attendant nos porteurs à qui nous avions fixé une date précise de retour. Il est temps de dire adieu à nos amis de l’armée pakistanaise, Sher Khan nous laisse une belle plaquette de haschich, 20 cm sur 2 cm. Une fortune en France. Aucun d’entre nous n’est fumeur, mais dans le

contexte, refuser ce cadeau serait bien maladroit.

Le retour vers Skardu est bien plus rapide que la montée vers le camp de base. Nous apprécions cette longue marche, le temps est beau. Nous sortons du minéral, et bien avant d’arriver à Urdukass, petite oasis herbeuse sur laquelle trône un gigantesque rocher en équilibre instable, nous parviennent les premières effluves de végétation et de terre. Sensation particulière de venir d’une autre planète et de retrouver notre bonne vieille Terre. Nous sommes tous heureux et soulagés, l’expédition est quand même un succès, il n’y aura eu aucun accident à déplorer, et nous sommes tous en vie ! Nuit dans un champ d’abricotiers à se gaver de ces fruits juteux et sucrés, de nouveau nous pouvons dormir à la belle étoile et admirer dans l’obscurité cette superbe voûte lumineuse qui n’en finit pas de nous enchanter. Dans ce décor magnifique, un sentiment voluptueux de l’ordre du grandiose et du mystérieux m’imprègne: infiniment petit dans l’infiniment grand.

Le retour vers Skardu est bien plus rapide que la montée vers le camp de base. Nous apprécions cette longue marche, le temps est beau. Nous sortons du minéral, et bien avant d’arriver à Urdukass, petite oasis herbeuse sur laquelle trône un gigantesque rocher en équilibre instable, nous parviennent les premières effluves de végétation et de terre. Sensation particulière de venir d’une autre planète et de retrouver notre bonne vieille Terre. Nous sommes tous heureux et soulagés, l’expédition est quand même un succès, il n’y aura eu aucun accident à déplorer, et nous sommes tous en vie ! Nuit dans un champ d’abricotiers à se gaver de ces fruits juteux et sucrés, de nouveau nous pouvons dormir à la belle étoile et admirer dans l’obscurité cette superbe voûte lumineuse qui n’en finit pas de nous enchanter. Dans ce décor magnifique, un sentiment voluptueux de l’ordre du grandiose et du mystérieux m’imprègne: infiniment petit dans l’infiniment grand.

J’ai le souvenir de m’être délecté de ce retour, complètement apaisé, envoûté par la magnificence des lieux. J’ai été ému aux larmes en écoutant la « Symphonie du nouveau monde » de Dvorak, celle de Borodine « Dans les steppes de l’Asie centrale », poèmes symphoniques qui donnent un accès direct à l’âme de cette belle montagne himalayenne et envahissent l’espace d’une présence intense durant quelques heures.

Il y a un aéroport à Skardu. Mais les conditions sont tellement fortes, congestus, et gros cumulo-nimbus, que le petit avion qui relie Skardu à Islamabad reste cloué au sol. Nous montons donc dans un bus local, et prenons notre mal en patience afin de rejoindre l’aéroport d’Islamabad pour un vol vers Karachi, au sud du Pakistan.

Arrivés à Karachi, impossible de prendre le vol que nous avions réservé, les places ont été vendues plusieurs fois ! Fureur des Pakistanais qui passent par dessus le comptoir pour se tamponner eux-mêmes leurs tickets, tout cela dans une cohue indescriptible, à coup de poings et d’insultes. Il nous faut rester une semaine dans cette ville tentaculaire et sous tension. L’armée, est présente en force, il y a à cette époque de gros conflits intérieurs. Une semaine quoiqu’il en soit intéressante, à prendre le pouls de la ville, visiter quelques monuments historiques, faire une balade en felouque, contempler le port saturé d’embarcation de pêche multicolores , être invité par un armateur sur un magnifique boutre en construction fabriqué à l’ancienne, thé offert avec évidemment un petit joint refusé poliment, et dormir tous les soirs dans un dortoir du centre d’accueil pour pèlerins. Les bagages restent au pied du lit sans surveillance, et personne ne touchera à ceux-ci.

A l’aéroport de Karachi, deux heures avant le départ de l’avion, je dépose la plaquette de hasch que nous a offerte Sher Khan dans un caddy à l’extérieur du bâtiment . Quelques instants plus tard un chauffeur de taxi vient récupérer le caddy pour y mettre les bagages de son client. Il voit le paquet, regarde ce qu’il y a dedans, surpris, plonge presque la tête dans le plastique qu’il repose doucement dans le caddy en regardant à droite et à gauche. Cool, mine de rien, il repart avec son caddy. Un homme heureux en perspective, qui aura bien gagné sa journée.

Retour à Francfort, où nos chemins se séparent. L’occasion d’un dernier pot tous ensemble. Belle, très belle aventure, choisie, préparée, réalisée et menée avec succès, expérience riche et unique qui élargit le champ de la conscience et offre à l’existence une saveur nouvelle.

** ( Lire « Désastre au K2, 1986 » Wikipedia).